2025年2月1日&2日に伊福部作品を収録しました。

前回(2024年11月7日)はハープの木村茉莉さんと私だけだったので

のんびりとした雰囲気で録ったのですけれど、2/1は大所帯でした。

短い1曲を録るために遠方からお運び頂き、心底恐縮しています。

写真を撮る雰囲気は皆無で(そんなこと誰も眼中になく、画像はありません)、

心地よい緊張感と親密さに満ちた収録となりました。

「よくぞこの贅沢な空間を自ら捨てられたものねぇ」と

諸先輩方に指摘された通り、60歳で引退した私はかなりおかしいと自覚。

本当にこれ以上は望めない、厳しくも幸せな時間を過ごさせて頂きました。

私に献呈された伊福部作品に関しては「校訂と出版は任せる」と

作曲者から託されているため、今後も動かなくてはなりませんし、

できれば Vln.とPf.のための《二つの性格舞曲》も出版したいものです。

すでに出版されている《ヴァイオリン ソナタ》にも誤植がありますし。

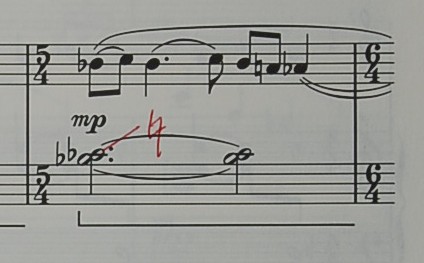

4種類の自筆譜すべて、4分の5拍子の左手が「シ♭・ド♭」でした。

作曲者の「Reviced」用譜面はアカで「ド♮」に訂正されていました。

1985年の《ヴァイオリン ソナタ》は、自筆譜と出版譜で異なる箇所が

少なくありません。聴いていてギョッとすることも!?

なお、今回の演奏では、↓の「meno mosso」の指示も生かしています。

伊福部昭先生亡きあと、貴重な楽譜や資料を可能な限り撮影して

お送り下さった(御長男)伊福部極様のお蔭で良い録音ができました。

楽譜校訂に不可欠な資料を賜りましたことに心から感謝しています。

現在22歳の河井勇人さんは12歳の頃から大家然としておられました。

頭脳明晰で確かなテクニックをもつ河井さんの最大の魅力は策を弄さないこと。

伊福部先生の口癖「釣り針が見える音楽や演奏はダメだ」をクリアされてます。

先ほどの「meno mosso」も、採用したいと話した瞬間、心と身体が自然に

テンポ感、音色、情感をまとめ上げて別次元の扉を開けてくれました。

腕で人を驚かせる曲芸師的“天才”? ではなさそうです。

伊福部先生が「なぜ弾けないんだろう」と不思議がっておられた箇所を初見で

やすやすと弾きこなす桁違いの才能に、僅かなりとも伊福部先生のお考えや

お言葉を伝えることができたとしたら、生きてきた甲斐があったというもの。

そんな若い才能と丁丁発止でやりあった上、《ピアノ組曲》を弾いた…

というか、2日間すべての作品を弾いてくれた蓼沼明美さんにも感謝です。

何と言っても、かのマリア・クルチオ(Maria Curcio, 1918-2009)の弟子ゆえ

心が伴なわないテクニックは使いません。師匠譲りの頑固さです。

あ、この頑固さも伊福部先生をはじめとする我々の共通項ですね。

若いころ徹底的にヨーロッパの美学を叩き込まれた演奏家に

雅楽や民謡などの構造を解体した上で再構築した伊福部作品を

理解してもらうことは容易ではありません。

けれど、外国できちんと西欧諸国の音楽スタイルを弁別し、

身につけた演奏家にこそ自作品を演奏してもらいたい

というのが伊福部先生のご希望でした。

それで、私ごときが、雅楽とは何か、「呂律」とは何か、

日本的な拍の取り方とは…といった質問に答えることになりました。

《盆踊り》のテンポが安定するようピアノを弾いている横でずっと盆踊りをしたり!?

伊福部先生が見学された当時の大鰐のねぷたに近い画像を探したり。

すぐれた演奏家は勘が鋭いので、すぐに絵と楽譜をつなげて演奏してくれます。

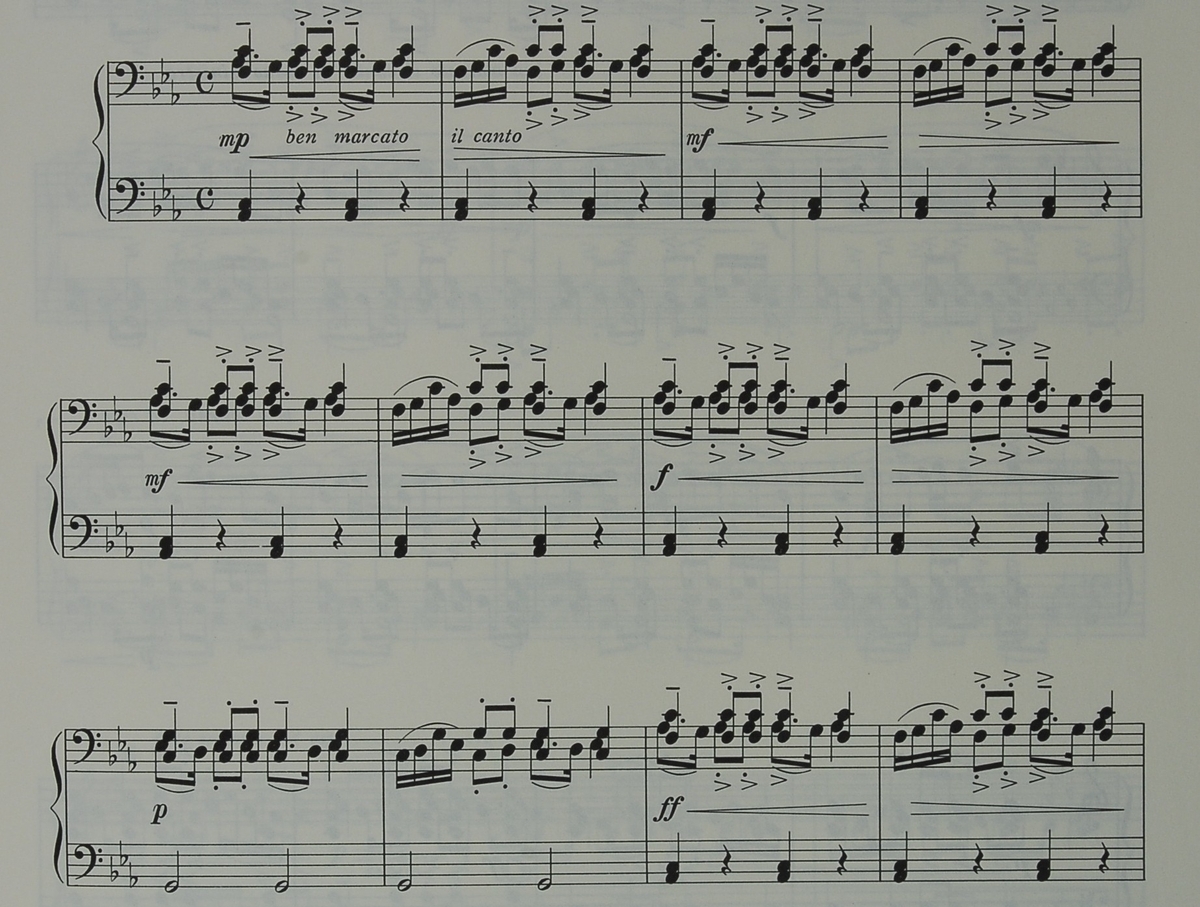

誰がどう見ても、左手は太鼓ですし、「p」の箇所は子供ネブタでしょう。

戦後に大型化したネブタとは違い、小路を延々と練り歩く図もありました。

車輪をつけて曳くタイプと人が担ぐタイプがさまざまな形や大きさで描かれています。

ともかく蓼沼さんといい、河井さんといい、ミスタッチが

ほとんど無いので、エンジニア氏もびっくり!!

こういう演奏家ばかりだと編集が要らなくて助かりますよね。

すると、私だけですか? 男声と女声の音域のチェンジが

スムーズにゆかず何度も録り直してしまったのは!?

カーネギーホールへ行ったとき(1985年)からずっとお世話に

なっている後輩の吉田秀くん(藝大教授なので"先生"ですが)。

子供時代に天才ギタリストとして活躍していたので、私が

古賀メロを研究していた時、ギターでも共演して頂きました!!

長年、N響の首席奏者としてご活躍されているため

近年はスケジュールが合いませんでしたが、最後にまた

一緒に呼吸できて嬉しかったです。心残りはありません。

人間性あふれるあたたかい音色にも癒されました。

北海道の各地でヤマト民族に追い詰められた歴史をもちます。

そうした彼らに心を寄せてきた詩人と作曲家の熱量とともに

ファゴットの音が黄昏れつつあった私の心を救ってくれました。

オーボエ界の大スター 古部賢一さんが駆けつけて下さったことにも

驚いていたら、古部さんの方も、片山の『大楽必易』(2024/新潮社)を

読み始めたとたん《蒼鷺》の依頼が来たと驚いておられました。

長年にわたって新日本フィルの特任首席奏者をつとめられ、現在は

東京音大教授でもあられることから伊福部作品に御心を寄せて下さり、

蒼鷺の生態を研究されて、つん裂くような鳴き声を完璧な音圧で再現!!

私がたまたま育雛期に行った淡路島の淳仁天皇淡路陵と

東近江市の五箇神社で聞いた「パカパカという育雛期の親鳥の警戒声」は

かなりお調べ下さったのに、録音された鳴き声は見つからなかったそうです。

私も二度しか聴けていませんが、倭琴で弾き歌いするために座った場所が

蒼鷺の巣の真下だったため警戒声で威嚇され、演奏中に襲われるんじゃ

ないかと冷や汗をかきました。私からは巣を守る親鳥が見えてましたし!?

でもいったん演奏し始めたら何が起きても絶対に途中でやめないことを

自分に課しているため歌い続けました。それで伊福部先生が蒼鷺の警戒声を

模してオーボエソロを作曲されたことに気づけたわけです。

そんなメロディーを書く方も書く方、書かれた音を楽器をコントロールしつつ

自在に吹き分ける方も吹き分ける方、どちらも素晴らし過ぎます!!

この歳になって、共演者の皆様の演奏に心揺さぶられ、

これほどの幸福感を味わえたことは夢のようです。

戸惑いを感じておられました。中でも室内楽作品は爆発的に流行するタイプの

楽曲ではなく、演奏機会も多くありませんが、『ゴジラ』などの映画音楽、

圧倒的人気を誇るオーケストラ作品ともども作曲家の全体像をつかむことに

貢献できる作品群です。そのため、演奏や楽譜を残しておこうと考えました。

1.《平安朝の秋に寄する三つの詩》(1933)【荻野綾子に献呈】

2.《SUITE JAPONAISE (Piano Suite)》全4曲 (1934/38)

3.《ギリヤーク族の古き吟誦歌》全4曲 (1946) ハープ版

4.《サハリン島先住民の三つの揺籃歌》全3曲 (1949) ハープ版

6.《シレトコ半島の漁夫の歌》(1960)【Stefano Kinaiに献呈】

7.《二つの性格舞曲》(1955/61)【Amsterdam Duoに献呈】

8.《二つの性格舞曲》(1955/61)【校訂版】

9.《ヴァイオリンソナタ》(1985)【自筆譜による】

10.《ヴァイオリンソナタ》(1985)【出版譜による】

11.《頌詩「オホーツクの海」》(1958/88)【藍川由美に献呈】

14.《蒼鷺》(2000)【藍川由美に献呈】

YouTubeチャンネルのトップページです。