古代、漢字は発音記号だった…とすると

ともに「コーチ」と発音されていた「高知」と「河内」は同じ?

高知空港からタクシーで桂浜へ向かい、海沿いの道を走っていたら

運転手さんが突然「高知はね~、むかし河内って書いてたんですよ」と

おっしゃるではありませんか!? 「それ、まさに私のテーマです!」

そんな視点で現在の高知県を見ると、山間部に「和田(ワタ)」地名や

土佐の吉野川にも丹生地名や仁井田神社・新田神社が見られます。

そして土佐にも吉野地名や金峰神社・勝手神社があるんです。

その「コーチ」の中でも土佐町など中央部に河内神社が多く見られます。

前々から足を運びたいと思っていましたが、公共の交通機関が無い!?

ということで、最初レンタルバイクに頼ろうとしましたが、

原付だと倭琴ケース以外の手荷物が積めないから困るんですよね…。

(それ以前に、今年に入って高知空港のレンタルバイクが休業…!?)

今回、空港から宿泊先までは直行でも90分ほどかかり、途中から細い山道に

なる上、他に立ち寄りたい場所もあるため、未舗装路を走ってくれる会社が

あるかどうかメールで問い合わせをしたら、空港に待機しているハイヤーが

OKの返事をくれました。それでも歩いて登る神社は諦めました。

経験上、高知県の道はハードルが高いので、どんな旅になりますやら?

桂浜を目指したものの、駐車場が遠いため、近くの宇賀神社(高知市浦戸)へ。

目の前が海なのに、宇賀塚と呼ばれる古墳に鎮座しているとか?

「宇賀」は「ウカのみたま」と同じ発音なので素通りできません。

どう見てもここは平地です。どこに古墳が?

裏へ回ったらこんもりがありました。

わかりました! 本殿のみ古墳上に建ってるわけですね。

お墓に登る趣味はないので失礼しますが、

ここから土佐山方面へ北上する間に幾つか立ち寄りたい場所があります。

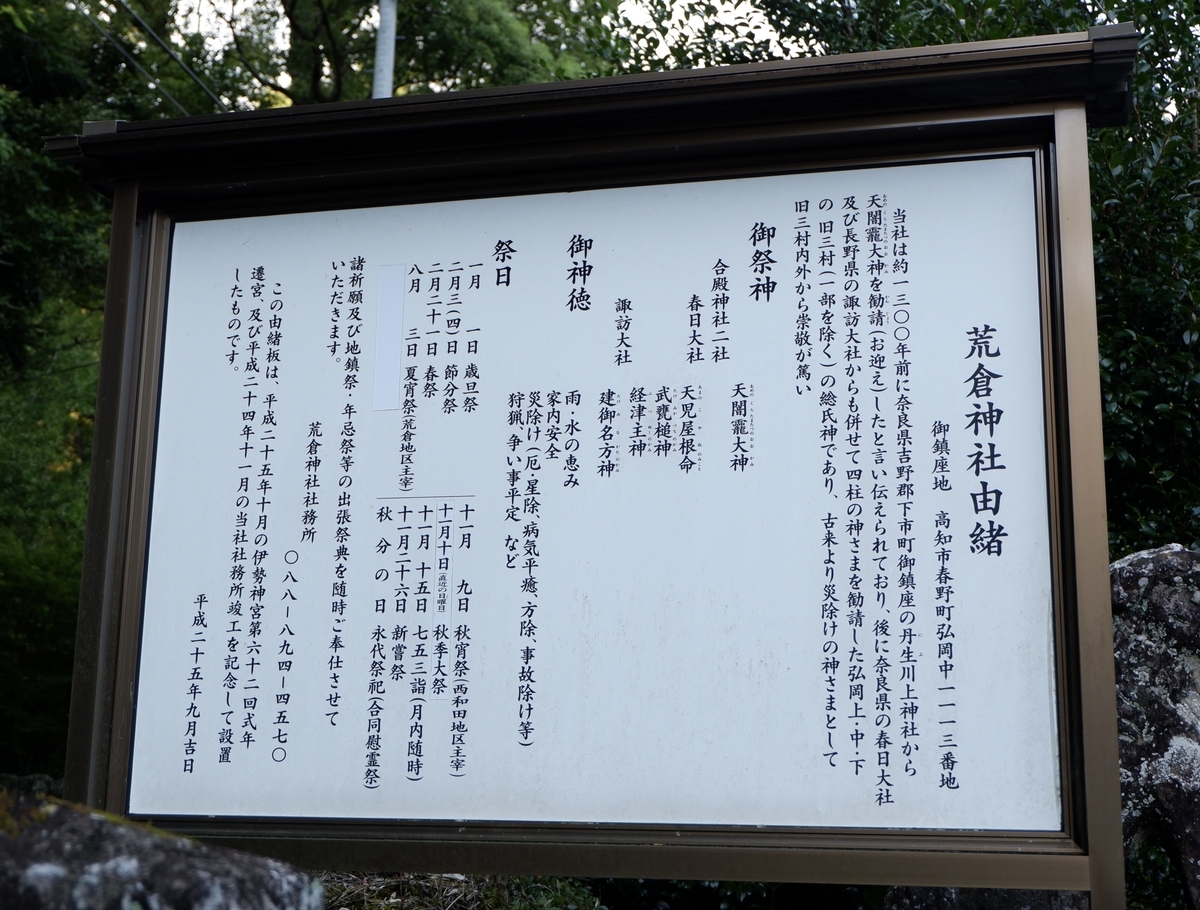

ちょっと西へ逸れてしまいますが、荒倉神社(高知市春野町弘岡中)は

吉野の丹生川上神社からの勧請だと書かれていたので外せません。

ずっと海沿いに走ってきて、仁淀川の河口まで来ました。

仁淀川の手前を右折して、だらだらと北上します。

着きましたと言われても、あまりに社頭がこぢんまりとしていたため

ピンときません。鳥居をくぐらず、右手を歩いてゆくと、突然

大きなクロアゲハが私の周囲を旋回し始めました!

動きが速いので、何度シャッターを押しても撮れません。

この先にコンクリートの橋があって、左の社殿に入れました。

かなり古いので、補強工事でもしているのでしょうか?

ともあれ丹生川上神社ゆかりの荒倉神社で演奏修行をやらせて頂きました。

帰りはきちんと鳥居から出ようと歩いていたら、11年前に、柳瀬家の跡地に建てられた

高知県ではこのように灯籠に鳥が乗っかっているものなのでしょうか?

もっとちゃんと調べてから来るべきでした。

立ち寄りたかったのですが、道が混んでいたので諦めました。

日が短くなっているし、18時前後にチェックインしないと

晩ご飯が食べられなくなってしまいます。

ただ、本宮神社から鏡川沿いを北上すると新宮神社があるのも気になりますし、

新宮神社の真西(北緯33.60) 2.85kmに熊野神社があることから、

熊野系の神社は数が多いので、今日は紀伊半島との繋がりを考えると

絶対に外せない勝手神社(高知市鏡今井)へ行ってみたいと思います。

しかし地図上では、ほとんど離合困難な道にしか見えません。

こういう道を登りながら車の中から撮影しても、猛スピードを出されて

いるため上手く撮れません。運転手さんに何度も「ガードレールがない

道なので、もう少しゆっくり走って下さい」とお願いしたのですが。

勝手神社の位置に関しては「会社から地図を送って貰ったので大丈夫」との

ことでしたが、細かい分岐が幾つもあるため、私も地図を凝視していました。

三叉路で「ここを右です」と言うと、左の道に入られました。

「この先が鳥居だよ」と仰るのですが、鳥居から本殿までは石段があります。

「右側を進むと本殿前に行けるので」バックして下さるようお願いしました。

社殿前から鳥居を見た運転手さんは「ずいぶん距離があるねぇ」と仰せでした。

でも一ノ鳥居の画像を見ると、鳥居の手前に自然石の階段があるため、

距離はもっとありますし、暗くなって凸凹の石段を昇降するのは危険です。

17時を過ぎて、日没との競争なので、本殿前に着けてラッキーでした。

古びてはいますが、山中の行き止まりにこれだけの神社があろうとは…。

古代の円形祭祀場ですが、わざわざ石垣を築いて造られていました。

こちら側から登ってきました。

この先は行き止まりで、かろうじて車を方向転換できました。

吉野の勝手神社は放火で社殿が無くなりましたが、今はどうなっているのでしょう?

もうすっかり暗くなりました。

ここから一旦「鏡ダム」まで下りて、更に鏡川沿いを北上し、

河内神社と子守神社のある支流の東川方面へ曲がると今日の宿があります。

曲がらずに東進すると、鏡川沿いに土佐山弘瀬の仁井田神社、

土佐山桑尾の仁井田神社、土佐山高川の仁井田神社があるのも気になります。

仁井田神社は丹生を産出する吉野川沿いにもあるからです。

両岸に仁井田神社が鎮座し、源流近くにまで仁井田神社があることは事実です。

鏡川の名称について考えてみますと、

「カガミ」の語源については、「赫見(カガミ)」「影見(カゲミ)」などの諸説が

ありますが、私は「蛇」の古語たる「カカ」をイメージしています。

「我が影を映すこと鏡の如し」と詠んだことに始まると言われていますが、

有力なんです。それに、川となれば、水面が鏡の如しはわかりますが、

私には川の蛇行がヘビを連想させるため「カカ」がしっくりきます。

それに、「カカ」はヘビ=オホナムチを奉ずる人々の暗示とも思えます。

ちなみに、高知=河内(コーチ)に纏わるキーワードの一つ「物部」ですが、

長い歴史があったと考えられており、物部守屋の没年(587)より前、

古墳時代以前に土佐に土着していたとの説があります。

オーベルジュでは、小麦アレルギー対策として【1日4組限定】七輪とせいろで愉しむ

進化系和風オーベルジュプラン(36,300)を選びました。

一人旅だと、どこへ行ってもツインのシングルユースなので割高です。

でも、この地域でバス・トイレ付きの部屋を探すと他に選択肢はありません。

全館フリードリンクなのですが、私はアルコールを飲めないし、

カフェも利用しなかったので、お得感はありません。

でも煮出したお茶は美味しかったです。

野菜やお魚は焼き方が難しいので、焼いて下さるそうです。

海沿いで育った私は生きてないお魚が苦手なのですが、

高知特産の一夜干しはフワフワで美味しかったです。

小麦入りのお醤油はつかえないので、日田の鮎魚醤を持参してます。

真っ白いお豆腐が苦手な私に、ベージュの豆乳蒸しは最高でした。

お肉は一口ずつで丁度よい感じ。イノシシは子供時代に食べたことがありました。

讃岐にもジビエ文化があったんですね。

そして、目の前の川で今日漁れたという鮎。

私のメニューにはないけれど、料理長さんからのお心づくしと言われたので

アルコールを飲めないことへのサービスだったのかもしれません。

こちらがメインですね!

「40年ほど前、土佐山村の皆でこのままでは世間から取り残されて過疎の村になって

ですから、ここでは全てオーガニックの野菜をお出ししています」

「えええ~大山町ですかぁ…」と思わず間抜けな声を上げてしまいました。

私にとって、もう…あまりにも近すぎる存在なので、驚きました!

美味しいお野菜を求める人の心は繋がっているんですね~。

「すべて土佐山村で採れたばかりの新鮮な野菜です」

だから本当に美味しくて完食させて頂きました。

フルーツも美味しく頂いたのですが、ご飯は無理ですと申し上げたら

「沢庵はお好きですか?」と訊かれたので「大好きです」と答えると

「今日は唐辛子を沢山入れた辛いタクアンなんです」と仰るではありませんか!?

「私は唐辛子をそのまま食べるほど辛いものが好きなんです」

「ではお夜食用に小さな塩むすびとタクアンをご用意しましょうか?」

「是非是非!」(タクアンは5切れは入れて欲しかった!!)

という次第で、真夜中まで食べてました!?