現在の地図を見てもピンとこないので、

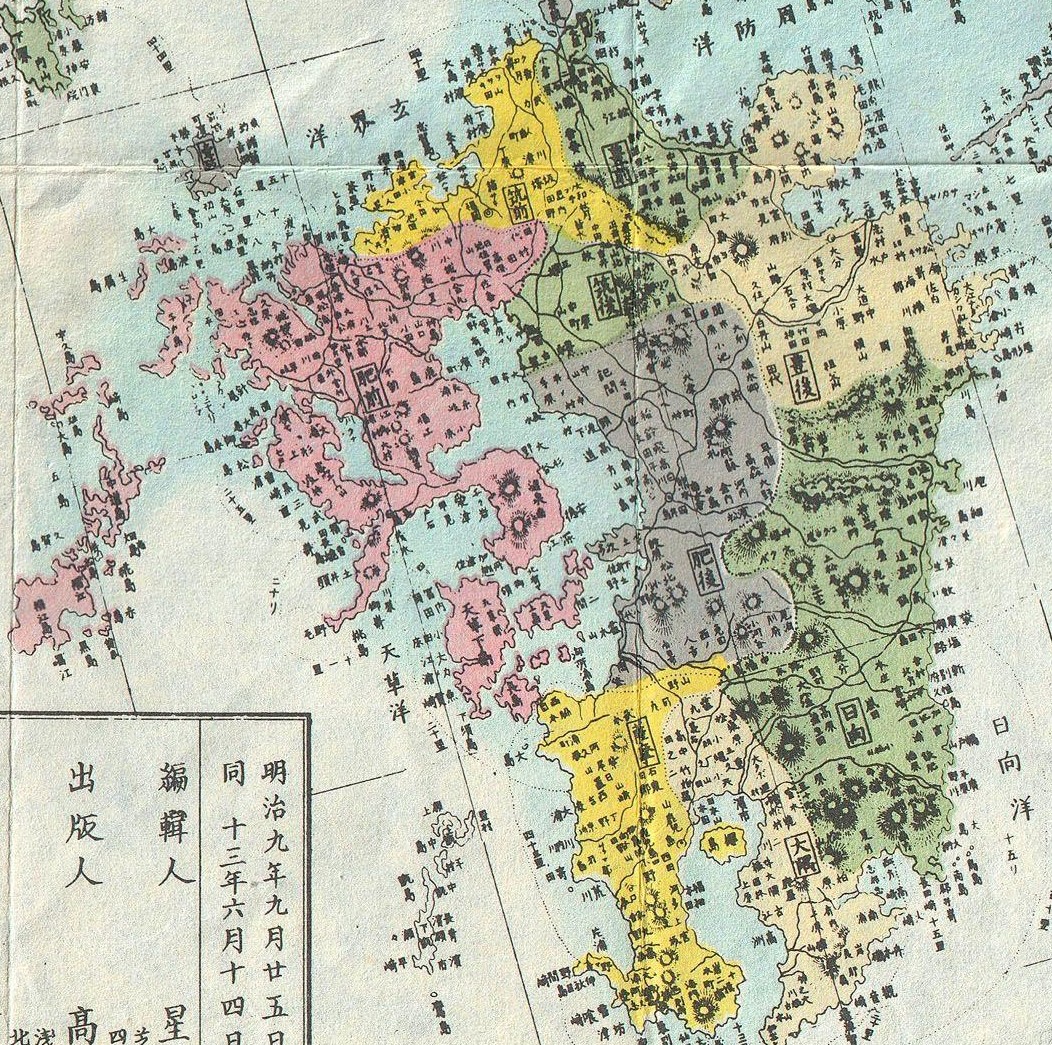

明治9年(1880)の『大日本全圖』を友としています。

今は別の県ですが、元は同じ「肥前」国なので、

もし関連がありそうなら、佐賀県の「伊福」へも

行ってみようと考えていました。

直線だと近く見えても、山道や海岸線はクネクネで距離があるため

1泊2日24時間の旅ではまわり切れません。

そこで、再度、1泊2日の旅(30時間滞在)を計画しました。

佐賀空港を使いたいとも思いましたが、

レンタルバイクの手配ができないため、7/12と同じく

レンタル819諫早店でお世話になります。

私は単純に伊福部神=金属神=風神ということで

地名の「多良・太良」をタタラ製鉄の隠喩と感じていました。

タラ=タタラ由来説を否定し、次のように説明しています。

「地ノ勢ハ少クアレドモ、食物ハ豊ニ足ヘリ。豊足ノ村ト謂フベシ」といわれ、

この「豊足ノ村」がなまって「託羅の郷」となったといわれています。

昭和28年に町政を布いて多良村が多良町に変わり、昭和30年大浦村と合併して太良町と

どの地方にも通用しそうな話だし、後付け感があって腑に落ちません。

たまたま↑の図を見つけた私は、太良町の地名が、大魚神社から約10km

多良岳=太良嶽に関連していることは間違いなさそうです。

金泉寺別院(医王寺)に伝わる『太良嶽縁起(たらだけえんぎ)』に

三社大権現(釈迦・弥陀・観音)は元インドのマカダ王国の国王で

その昔、神通力をもってわが国の梅豆麗(うむまつら=松浦・平戸)に飛来し、

座禅岩のある多良岳の峰から峰へ回峰修行をしたとありました。

この回峰修行のことを仏教用語で「修多羅(すだら)」といい、それを

略してこの峰を「多羅(たら)」嶽というようになったそうです。

タタラ説を捨て切れない私ですが、スダラ説に「ほほう…」となりました。

金泉寺は、HPによれば

山頂よりやや下った西側の清水のこんこんと湧き出る所に身の丈四尺余の

その後、金泉寺は崇敬を集め、最盛期には30余の宿坊を擁していたそうです。

これは、足を運んでみたいですね…。

舜恵法印が本尊を護って岩穴に留まり、3年後、湯江神津倉に草庵を建てて

聖躯を安置したとある「今の別院医王寺」へも行ってみたい。

今日は海岸線沿いを走り、明日、山登りをしたいと思います。

おおお…、温泉(うんぜん)岳も遠くから見ると「まさしく雲仙!」と感じます。

最初に海岸沿いを走り、帰りに山中を通ろうと計画していましたが、

急遽、明るいうちに行こうと、往路を山中からの伊福行きに変更しました。

わざわざ内陸部を走ることにしたのは、「多良海道」の一部が

令和元年10月に文化庁が選定した歴史的・文化的に重要な由緒を有する

古道・交通関係遺跡「歴史の道」百選に名を連ねていたためです。

ただ、現在は古道ではなく、16の橋梁と2つのトンネルのある

多良岳広域農道(オレンジ海道)がメインなので、そこを走ります。

かなり高所を走っていますが、行く手の左側に集落があります!

やはり「御手水(おちょうづ)」でした。先ほど走ってきたオレンジ海道が見えます。

こんなに立派な道路なのに、ほとんど車が通っておらず快適でした。

この 8段ほどの小さな石段を上がると鳥居がありました。

御手を洗われたことからおこったと伝わるそうです。

いや、しかし、この石段を上がって社殿の裏まで行く勇気はありません。

舗装路に、水がどんどん溢れ出しているのを見ただけで

「御手水」と名づけられたことが納得できました。

少し寄り道しましたが、再びオレンジ海道へ戻ります。

トンネルを出たところで「右折し、約1km道なりです」と言われました。

遠くに霞んで見えるのは、対岸の肥後熊本でしょうか?

ここからジグザグに1km登りました。

「目的地に着きました」と言われたのですが、何もありません!?

またナビが最短距離を選んで通知したんですね…。

少し引き返したら、道標が見えました。

登っている時は全く目に留まりませんでしたが?

足を踏み入れたとたん大きな蜘蛛の巣に引っかかってしまいました!

気を取り直して歩き始めても地面が真っ直ぐ(平坦)じゃないし!?

もう引き返そう…と思いつつ前進していたら、何かありそうな気配!?

巨巌のある崖地…

こんな場所に座ることになろうとは…、ホントにホントの修行です。

しかも、『篠波』を演奏し終えた瞬間、大きなクロアゲハが目の前に現れて

顔にぶつかりそうになったため、「うわあー」と大声を出してしまいました!

気を落ち着けて、斜面から滑り落ちないよう入り口まで戻りました。

そしてバイクで走り始めるとクロアゲハが目の前で乱舞するのですが、

ピンぼけばかりで上手く撮れません。

再びオレンジ海道へ戻りました。有明海が見えました。

が、伊福川はこの橋の下を流れています。

2つ目の短いトンネルを抜けると、ナビが「直進」と言うのですが、

私の目は「伊福」という道標に釘づけになっていました。

その隣には、ピントがズレている私には理解不能な

「月の引力が見える町」のキャッチフレーズ!? どなたか意味を教えて下さい!

ひたすら東進してゆくと、突如目の前にこんもりが!?

かつては海岸線に突き出た小さな岬だったかもしれませんね。或いは古墳?

私は直進一択ですが、ナビが「左折」と繰り返してます。

その時、クロアゲハが目の前を横切りました! いつも先導してくれるので直進ですね!?

当たり! ただし、裏から入ったようです。

どう見ても、鳥居のあるあちら側が正面でしょう。

伊福に鎮座する太良戸口神社。あくまでも私の印象ですが、

地形と言い、社地の広さと言い、雲仙の伊福八幡神社が支店なら当社が本店!?

さきほど入った地点まで戻る途中、長崎県一高い経ヶ岳らしき山が見えました。

当社は社殿に向かうと経ヶ岳を遥拝することになるようです。

経ヶ岳~太良戸口神社のラインが引かれていたのかもしれません。

来た時にナビが「左折」と言ったのは正面へ導こうとしていたと思うので

長さ約800mの台地に鎮座する当社の社頭まで行ってみます。

なお、

多良の次駅肥前飯田にある戸口神社は、伊福の太良戸口神社からの勧請だそうで、

「大同三年(808)飯田ニ分社ス」と太良戸口神社の由緒に書かれていました。

ちょっと待ってください。

大同3年(808)の「飯田ニ分社ス」という記述は偶然とは思えません。

大同元年(806)10月、唐から博多津に帰着した空海は、私度僧に課せられた

20年の留学期間を2年で切り上げたため、朝廷が入京を許可せず、大宰府に

行なったことで高来の峰々は活性化したことでしょう。

そんな多良岳を中心とする高来の地を伊福部氏が治めていたとしたら?

もしかすると当地での縁に導かれたのかもしれません。

単なる学問としてではなく、修行や儀式の形に具現化し、

日本で初めての密教の道場をつくるのに十分な時間があったようです。

「たら」の名を負う太良戸口神社の由緒には妄想をかき立てられました。

旧 宮崎県南那珂郡鵜戸村に鎮座しているタヂカラヲノミコトとは?

鵜戸神宮だとしたら祭神はウガヤフキアヘズとされてますし。

太良戸口神社と同じ太良町伊福甲に「伊福湯牟田古墳」がありました。

かつては周辺に幾つもの古墳があったらしいのですが、

開墾されるなどして失われ、この古墳だけになったそうです。

この先を登れば石室の中が見られることはわかっていましたが、

人様のお墓を覗く趣味はありません。

古代の人々が海辺の高台に古墳を造ったことがわかっただけで良しとします。

帰途は、ほとんど2両編成の長崎本線に沿って走ることになります。

先ずは「月の引力が見える町」のキャッチフレーズを解くカギになりそうな

海中鳥居を見に行きます。今日の干潮はたしか13時なので。

もしかして、これが「月の引力が見える町」ということでしょうか?

ただし、道路脇に鎖が張られていて中へ入れません。

「多良海道」の中でも重要な竹崎島へ向かうため、次の出っ張りを越えます。

もしかして、ここからが竹崎でしょうか?

不思議なネーミングですね!?

この周辺は古墳が多いので一々立ち寄るつもりはなかったのですが、覗いてみます。

徒歩3分とのことですが…

今の時期、怖いのはマダニとヘビなので、スルーします。

この地形は?! 田古里古墳が入り江の奥に位置してるってことですよね?

次に、竹崎島の入口にある「比翼塚」へ。

この小さい竹崎島が、単独の火山とは!?

トイレ休憩のため、竹崎城址展望台へ行くと、また

「月の引力が見える町」のキャッチフレーズがありました。

が、レプリカのお城へ上がらないと眺望がないようです。

雲仙岳を見るために、竹崎漁港まで行きました。

すごい数の漁船ですね! 竹崎蟹の人気が窺い知れます。

最初、ここに泊まりたいと思ったのですが、食事付きの旅館は

たいてい2名~しか予約できません。素泊まりなら、わざわざ

駅から遠い宿を選ぶ必要はありませんし。連休翌日だったせいか、

竹崎蟹を扱っているお店が軒並み閉まっていたのは残念でした。

最後に諫早市高天町(こうてんちょう)の「尾首古墳」と高天神社に寄ります。

線路の向こうに見える鳥居が高天神社でしょうか?

鳥居の扁額は「高皇産霊神社」ですよ!?

高天神社に関しては

「1610年頃、東長田村大戸尾の海辺の巨石に、霊験あらたかな御神鏡が浮かび上がり、

かまえて奉祀された」とありますが、古墳を含むそれ以前の祭祀があったはずです。

社頭に着いたのに、ナビが「左折」と言うので、少し上がってみました。

すると、右折できる細い道があったので入ってみますと広々とした社地が!?

この鳥居の扁額は「高天神社」です。

現在の社殿はさほど大きくありませんが、線路際の鳥居を一ノ鳥居とすれば、

この鳥居は四ノ鳥居となります。これほどの規模を誇るとしたら、

相当な実力者がこの地を治めていたはずです。

久しぶりに『神擧』で演奏修行させて頂きました。

ところで「尾首古墳」は?

と探してみたのですが、見つけられませんでした。

足を運ばれた方のブログを読むと、三ノ鳥居と四ノ鳥居の間の

広大な平地の隅に石室が露出していたらしい…。

四ノ鳥居から下を見ると、右手の斜面にあったとのことです。

ならば、このこんもり自体が古墳なのでは?

簡単な説明書でもあれば…と心残りでした。

今日は1時間睡眠で長崎空港まで来たので、

何とか無事に走れて良かった…という半日でした。