旅を続ける中で、須賀(スカ・スガ)神社、素鵞(ソカ・ソガ)神社などの祭神が

スサノヲノミコトである場合が多いと気づきながら、スルーしてきました。

その発音から、蘇我氏との関係を疑わなかったわけではありませんが。

「我が心清々(スガスガ)し」と述べ、出雲に宮殿を建てて「清地(スガ)」と呼んだのが

真菅吉宗我乃河原尓鳴千鳥間無吾背子吾戀良苦者

『万葉集』一二・三〇八七

「真菅吉(まそがよし) 宗我(そが)の河原に鳴く千鳥 間なし吾が背子 吾が恋ふらくは」

日本国語大辞典は「同音の繰り返しで地名"曽我"にかかる」としていますが、

初句は「ますがよし」「ますげよし」などの訓みもあるようです。

橿原市の曽我町に宗我坐宗我都比古(そがにますそがつひこ)神社があり、

その最寄り駅が上の歌に詠まれた「真菅(ますが)」です。

そんな蘇我氏の足跡が関東にあったとは想像だにしていない私は、

いえ、龍角寺だけではありません。

(というか、そもそも木下別所廃寺が龍角寺であったとの説を知り…真っ青!?

しかし、龍角寺の方が少し古いらしいのに、そんなことあります?)

以下は、千葉県のHPより県指定重要文化財「龍角寺出土遺物」の概要を引用させていただきました。

龍角寺は、県内でも最も古い寺の一つで、7世紀後半に建てられたと考えられている。

瓦は、軒丸瓦と丸瓦、平瓦がある。軒丸瓦は、8枚の蓮の花びらの周囲に

三重の同心円が巡る「三重圏文縁八葉単弁蓮華文」とよばれる文様がついている。

瓦を作った工人の影響を受けていることから、「山田寺系の瓦」とよばれる。

丸瓦からは、窯で焼く前にヘラで書いた「朝布」「服止」などの文字が見つかった。

龍角寺から1~2kmほど離れた位置に、栄町麻生や成田市羽鳥という地名が

現在も残っていることから、これらの文字は、瓦作りに携わった人々が

住んでいた地域の地名か、名前ではないかと考えられる。

なお、上の瓦は、龍角寺のすぐ北側の

瓦窯(龍角寺瓦窯跡・五斗蒔瓦窯跡)で焼かれたものである。

そういえば、12/25に行った荒海(あらみ)貝塚の隣に鎮座していたのは

須賀神社でした!! しかも北緯35.83で龍角寺と同じ…(直線で約5km)。

GoogleMapsで「須賀神社」を検索したら、

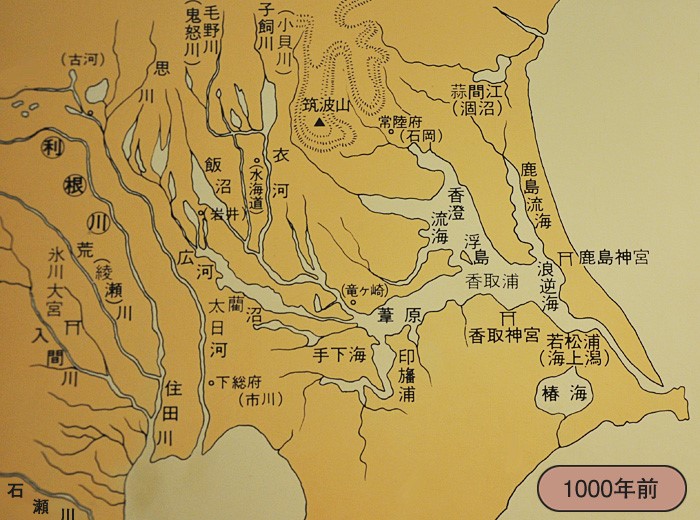

1000年前の地図で言うと「香取浦」の「浮島」の西、

とはいえ神社が苦手な私、須賀神社を訪ねるためだけには出掛けられません。

1/7 5:00~リーグアンを観て、2-3時間睡眠後、

もう一つのテーマ「宇迦大神と稲荷神の弁別」と、3年ほど前に辿り着けなかった

新宮神社へ行ってみることを自らに課して、急遽キャノピーで出かけました。

久しぶりに読んだら、もともと漠然と「河内郡」って河内国から来たことを

暗示してるのかしら? と思っていただけだったのが壱須何神社と繋がりました。

「浮島」の西隣の地名が「須賀津」でした!!

しかもその西隣の「南山来(みなみやまく)」に宇迦神社があったのです。

これは期待できますね。

なお、1/5に行った龍角寺と龍腹寺の先にあるのが「龍ヶ崎」との説も知りました。

私は中央構造線を「龍」に例える説から、龍脈の顔の先のことかと思っていたので

鵜呑みにするつもりはありませんが。

まさにその「龍ヶ崎」から「稲敷市」に入ったところです。

道路(龍ヶ崎潮来線)の先に見えるのが、これから向かう伊佐部や阿波崎あたりでしょうか?

そこが「浮島」対岸の西南端ですから、道路の右側は「香取海」です。

道路の左側に神社がありました。これが下太田の須賀神社ですか…。

予想に反して、海岸線に位置しています。

社殿の奥へ回り込むと後方の山が削られていました。

もしかすると、昔はもう少し高い場所に鎮座していたのかも知れません。

今は模型のようにパーツを並べただけ…という印象です。

須賀神社は鎮座地を見るだけなので先を急ぎます。

新宮神社は低い台地の上までのぼるようです。貝塚とかがありそうですね。

分霊を勧請してこの地に祀ったものです。祭神は息長帯媛命」とありました。

3年近く前に行った直線で1.7km離れた桑山の新宮神社も同じ祭神でした。

この台地(半島?)では、南側に新宮神社が2社、北に高田神社があり、

創建された高田神社は、江戸時代までは「熊野三社大権現」でした。

社名だけでは何もわかりませんね…。

おおお…私の大好きな極相林。しかも水際付近で見かける樹もあります。

人工的建造物や偶像崇拝が苦手な私にとって神社巡りは苦痛を伴ないますが、

たまにこういう場所に来られるという“御褒美”が楽しみで続けられています。

取り敢えず社殿を撮影して…。反対側に見える鳥居まで行ってみます。

ちょっと変わった"天然の鳥居"もくぐってみました。

周囲は、これまで行った縄文時代に人が暮らしていたという土地に酷似しています。

いつまでも居たい…というか住みたい空間です。

さ、今日の舞台を見つけましょう。

この樹の根っこがいいですね。

演奏修行した場所から見たキャノピー。おとぎの国のバイクみたいです。

夢のような空間から下界へとおりてゆきます。

「香取海」時代はこの直下が波打ち際だったのではないでしょうか?

妄想を逞しくしつつ更に東へとバイクを走らせます。

「香取海」に浮かんでいたかも知れない"シマ"が幾つもあります。

あ、あの赤い社殿が伊佐部の須賀神社かもしれません。

やはりそうでしたが、あまりにも低い場所にあり、社地も狭い…。

ん………。1000年前の地図にある「浮島」の隣、「C」の字のような入り江の南端が

この先の阿波崎ですが、入り江の北端(須賀津)の西にある宇迦神社を目指します。

アレ…ですか? 手前に井戸がありますね。

ココを上るしかないのでしょうか?

台地の上にないのが不思議なので、少し奥を探索してきます。

急勾配を上り切ったら、縄文人の好きそうな生活空間がありました。

円形台地の祭祀場をつくったのでしょうか?

気が進みませんが、ともかくこの狭くて歪な階段を上るしか無いようなので

泣く泣く上がりました。

ご丁寧に「おキツネ様」が置かれています(宇迦の御魂とは無関係でしょ?!)。

しかし、せっかくここまで上がってきたのですから

この円形祭祀場で演奏修行させて頂くほかないでしょう…。

正面に陣取って調絃し始めると太陽光が差し込んできました。

演奏が終わると頭上でカラスが「ハヨ~ハヨ~」と鳴き始めたので

撮ってみましたが、木の枝に隠れて姿が見えません。

一度、木を移った際に肉眼では見えましたが、撮れませんでした。

なぜか、楽器を片付けて下りるまでずうっと「ハヨ~ハヨ~」と鳴いてました。

ほんとにカラスだったのでしょうか? 見た目はカラスより小さめの黒い鳥でしたが。

慎重に、ゆっくりと下りました。

残すところ信太古渡の須賀神社のみです。

僅か数メートル右に行けば立ち寄れた場所でした…。

こちらも突然、道路脇に出現!!

「一般車は進入禁止」とありますが、原付なので…。

本殿の覆屋が凄いことになってますね。

なぜこの位置にあるのか? 不思議なので更に進んでみます。

未舗装のガタガタ道を走ってます。

あと少しで舗装路です。そして霞ヶ浦が見えるはず。

あの橋を渡って来ました。

ここは入り江になっているので、今もこうした船着き場があるんですね!?

この土手を走ったら気持ちいいだろうな…と思いましたが、

暗くならないうちに帰りたいので今日はここまで。

ありがとうございました。